|

纪念中国专业音乐教育一代宗师 黄自先生120周年诞辰

内容提要:作为中国专业音乐教育一代宗师、热忱的爱国者,上海国立音乐专科学校教务主任、理论作曲组专任教员,黄自先生终其一生,潜心教育,笔耕不辍,以前瞻独到的宏大格局,坚韧不拔的务实作风,奠基中国专业音乐教育,为创建理论作曲学科、推动中国音乐事业的发展作出了不可磨灭的贡献,体现出了“教育家精神”,无愧于上海音乐学院乃至整个中国近现代音乐教育发展历程上的“百年巨匠”。 关键词:黄自;音乐教育思想;教育家精神 作者简介:肖阳(1982年生),女,博士,上海音乐学院党委宣传部副部长,研究员(上海 200031)。 项目来源:2021年度国家社科基金重大项目“中国共产党革命音乐百年发展史研究”阶段性成果,项目批准号:21&ZD035;2022年度国家社科基金高校思想政治理论课研究专项“艺术教育与思想政治教育有机融合研究”阶段性成果,项目批准号:22VSZ161。 刊载于《音乐艺术》2024年第5期,第101-107页。 “百年大计,教育为本。教育大计,教师为本。”在迈向建设教育强国、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上,习近平总书记明确提出并深刻阐释了具有中国特色的教育家精神,“要涵养心有大我、至诚报国的理想信念,言为士则、行为世范的道德情操,启智润心、因材施教的育人智慧,勤学笃行、求是创新的躬耕态度,乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心,胸怀天下、以文化人的弘道追求”,并号召全国广大教师“以教育家为榜样,大力弘扬教育家精神,牢记为党育人、为国育才的初心使命,树立‘躬耕教坛、强国有我’的志向和抱负,自信自强、踔厉奋发,为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。”[1] 作为我国最早全面系统传授专门作曲技术和理论的音乐教育家,黄自先生毕生致力于国立音乐专科学校(今上海音乐学院,下文简称“国立音专”)的三尺讲台上,为建立中国民族乐派和推动民族音乐的发展而坚守付出,桃李满园,培养了众多对中国音乐创作与音乐教育发展产生深远影响的杰出音乐家,其中包括“四大弟子”贺绿汀、江定仙、陈田鹤、刘雪庵,以及向隅、丁善德、张曙、邱望湘、王云阶、张昊、谭小麟、钱仁康、张定和、邓尔敬、林声翕等人。黄自先生因此被誉为“中国近现代理论作曲人才的导师”,并被尊称为“一代宗师”。2024年是黄自先生120周年诞辰,笔者从“责任与使命”“品质与人格”“智慧与能力”三个维度出发,解读黄自先生的音乐教育思想,以实际行动学习贯彻习近平总书记关于“教育强国”“教育家精神”等系列重要指示精神,传承和弘扬上海音乐学院的优良办学传统,致敬上音先贤,赓续学人精神。 图1黄自(1904—1938)

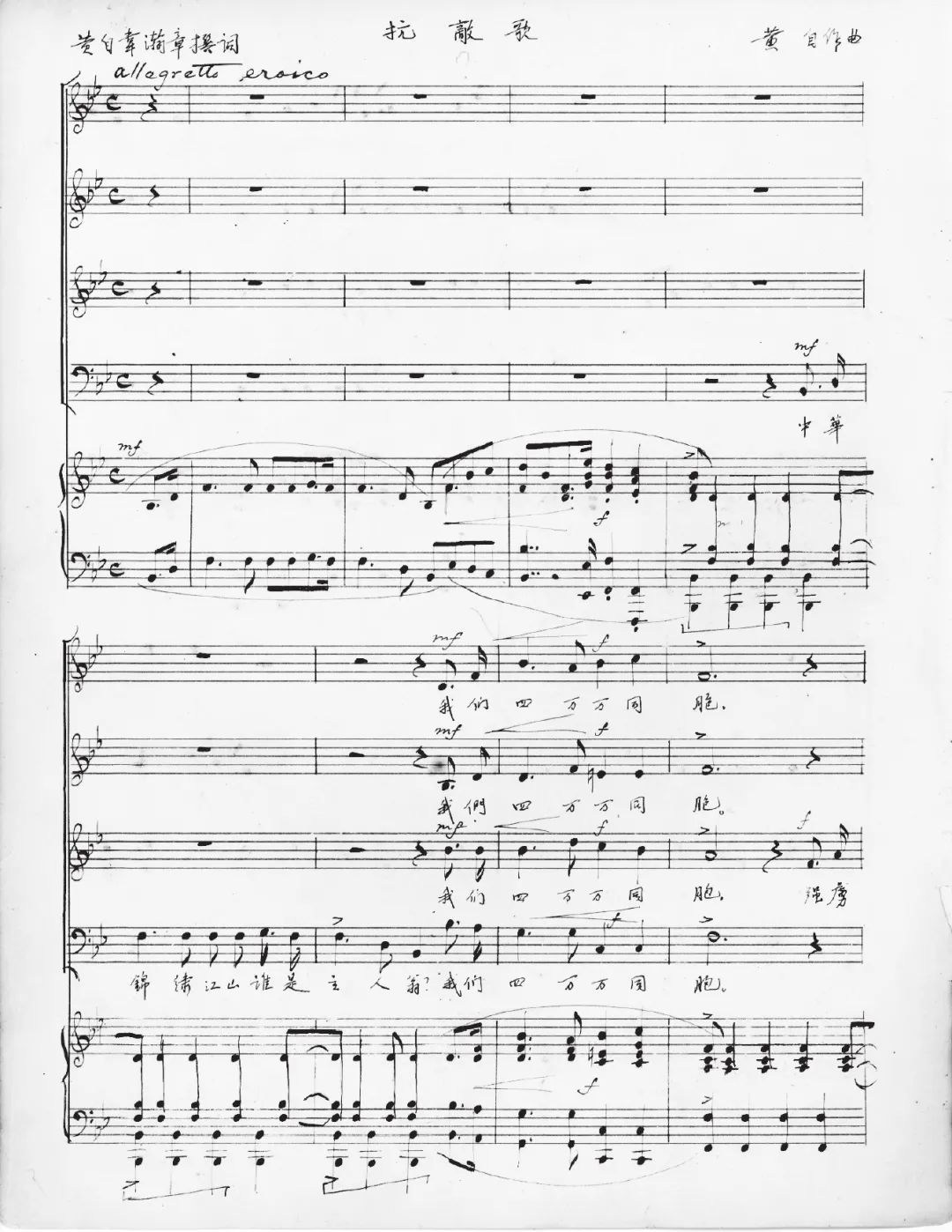

一、心有大我、胸怀天下的责任与使命 “心有大我、至诚报国的理想信念”是教育家精神的核心要义与师者之魂,彰显了教育家对于责任的深刻认识与担当,强调了教师将个人的“小我”与国家民族的“大我”发展紧密结合的重要性。“胸怀天下、以文化人的弘道追求”则凸显了教育家的使命意识与自觉,启示了广大教师应致力于“为人师,立师道,应至于弘道,止于弘道,终身弘道不辍”[2]。将个人价值的实现与“家国天下”的时代洪流相融合,致力于“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,这两者集中体现了教育家“心有大我、胸怀天下的远大抱负,以文化人、至诚报国的使命担当。”[3]自幼接受良好家庭教育的黄自,亦是其中的杰出代表,他一生始终铭记关注国家与民族的命运,秉持家国情怀的赤子之心,砥砺奋进。 1929年6月,黄自凭借管弦乐《怀旧》获得耶鲁大学授予的音乐学士学位,“从而成为我国第一位在国外专攻理论作曲而获得这一学位的留学生”。当时,在西方音乐界声名鹊起的他,毅然决然地放弃了在海外发展的机会,坚定地从大洋彼岸投身回祖国的怀抱。正如他所讲:“中国在教育方面,正需要最好的经验,艺术也渐受到重视……我们不被认为是一个音乐的民族,因为我们的乐感还未被启发。我们的政府已经在小学和中学开始进行这种启蒙,这是我期望回去之后能够从事的工作。”[4] 回国后,在音乐教育家沈心工[5]为其举办的欢迎会上,黄自再次强调“音乐教育在今日中国占极重要之地位”,并认为音乐“可以帮助教育与政治,而有转移风气、改革社会之功用”。同时,他表达了“国人似应有组织研究,对于音乐上应有一种伟大之运动”的愿望。[6]此外,黄自提出自己的音乐创作理论,主张学习俄国的民族乐派,创作出一种兼顾中西的“国民派”新音乐。心系“国家事”的他认为“国乐亦有可取之点,而未可漠视。关于民间通行之民歌,亦不无可采之处……一方尽量保存固有民歌而发扬光大”。这些言论清晰展现了黄自的家国情怀,他怀揣理想与抱负,主张未来的中国音乐应具备天下情怀和世界眼光且极具鲜明的中国特色,因此,肩负“国家责”的黄自放弃美国的发展机会,决心回国将所学贡献给需要他的国人,并致力于中国音乐教育的开创工作,以此报效祖国。 黄自先生言行一致。其在担任国立音专教务主任期间,实施了诸多对中国音乐教育百年历程产生深远影响的教育理念与实践。首先,黄自先生在学科布局方面体现其深思熟虑。他在教务处下设理论作曲组主任、钢琴组主任、小提琴组主任、大提琴组主任、声乐组主任、国乐组主任和注册事务员七个职位。除注册事务员之外,其余六组主任均与学科专业紧密关联,从其设置中,我们隐约可见现今作曲系、钢琴系、管弦系、声乐系和民乐系的雏形。这表明,黄自先生基于学校的学科建设,已经进行了深入的思考与推动。其次,黄自先生提出“添设初中实急刻不容缓”的构想。音乐对于儿童的教育功用,早在学堂乐歌时期起,通过沈心工、李叔同、曾志忞等人的努力,已被公众广泛认知。尽管当时颁行的《中学规程》将音乐列为初中及高中各年级必修课,但每周仅1~2学时,显然这仅仅是为普及音乐教育而设定,无法达到培养专门音乐人才的目标。国立音专招生有明确要求:“入学的学生顶少要有高小毕业相当的程度,”“因为学乐器的人要20岁以下的。”因此,为培养音乐专门人才,“必须将天才儿童从小加以透彻的训练。普通初中毕业(15岁),开始习音乐,已苦太迟。若待高中毕业(18岁)更无论矣。”无疑,这对于此后专业院校开办少年班,创立附小和附中,提供了前瞻性的指导。与此同时,黄自襄助校长萧友梅,借鉴欧美体系,结合中国国情,制定教学大纲、设置课程,共同为恢复国立音专“学院”建制、授予本科毕业生音乐学士学位作出积极努力。这些举措“奠定了中国专业理论作曲教学的基石”,也为学校始终坚守培养出可问鼎国际的一流专业音乐人才,打下坚实基础。[7] 1930年,他归国后发表的第一首作品——男声四部合唱《目莲救母》,即通过改编昆曲传统曲目《思凡》以探索多声部写作的民族化,有学者称其为“不失‘洋气’的‘土味’格调”。“在民族危急存亡的紧要时刻,他义不容辞地将事业融入国家,以爱国情怀谱写激昂的乐章。”[8]1931年“九一八”事变后不久,黄自迅速创作《抗敌歌》(黄自与韦瀚章词,黄自曲,见图2)[9],由当时在国立音专教合唱课的声乐教师应尚能油印成讲义,成为学校采用的第一首由中国作曲家创作的抗战题材合唱曲教材,学生们都很喜欢,也备受鼓舞,该作品也成为声乐教学中的必学曲目。

图2黄自手稿《抗敌歌》(馆藏于上海音乐学院图书馆) 1932年,在“一・二八”事变的炮火声中,黄自随即创作《赠前敌将士》(何香凝词)、《九一八》(韦瀚章词、黄自曲)、《睡狮》(韦瀚章词、黄自曲)、《长恨歌》[10](韦瀚章词、黄自曲,林声翕补遗)等爱国歌曲。这些作品一改其平日温文尔雅的风格,黄自毅然决然放下繁重的教学任务,带领国立音专部分师生走出琴房、走出校门,以音乐为武器,沿途向市民们演唱爱国歌曲,并举行宣传抗日主题的音乐会,为奋战在前线、保家卫国的义勇军将士们筹资募款、寄送寒衣,以表他支持抗战到底的决心与勇气。[11] 贺绿汀回忆他的恩师黄自:“他是第一个系统地、全面地向国内学子传授欧美近代专业作曲技术理论,并且有着建立中国民族乐派的抱负的音乐家。没有黄自先生教导,我在音乐创作上也不可有什么成就。这一点应该是所有受过他的教导的老一辈音乐工作者都有深切体会的。”[12]

二、言为士则、乐教爱生的品质与人格[13] “言为士则、行为世范的道德情操”是教育家精神的内在品格,其为肩负教育强国建设使命的广大教师们提出了明确要求与发展方向,是我国社会伦理和教育思想的核心范畴。它既是对“师也者,教之以事而喻诸德者也”“善为师者,既美其道,有慎其行”“师者,人之模范也,无德者无以为师”等中华传统优秀文化的传承与赓续,也是教育强国建设的内在要求。而“乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心”道出了教育家精神的源生动力与支撑中华民族千百年来生生不息的价值基石,“以身教者从,以言教者讼”,具有仁爱之心的“大先生”们率先垂范,涵育润泽学生的心灵,从而培养出肩负未来使命的时代新人。上述这二者集中展现了教育家作为人类灵魂工程师的崇高地位,“吐辞为经,举足为法”,若“要成人师,必为仁师”。 黄自为人谦逊,对学生的感情真挚。他常能够站在学生角度,帮助学生解决问题。在与学生交流时,他毫无居高临下的姿态,对于年长于自己的学生(如年长其一岁的贺绿汀),会尊对方为“兄”,有事给学生留言写条时,落款会以“弟”自称。 黄自先生在任教期间,特别照应来自内地贫困家庭的学生,坚持使用普通话交流;面对贫困学子无法缴纳学费陷入窘境时,他会默默施以援手,用自己的薪资垫付。此外,他还在学校管理规章中为杰出学生争取更多支持。学校当时规定,钢琴组毕业要拿到60个学分(即初级、中级、高级各20个学分),同时规定,学生每年要拿到25个学分,才能取得甲等奖学金资格。丁善德1928年考入国立音乐院时,初学琵琶,一年后转习钢琴,至1934年春季开学前,其主科已达到56个学分,离毕业要求仅为4分之差,但上学期因其他课程均已学完,也无法再进一步拿到学分,按学校有关章程规定,丁善德当年将无缘奖学金。但黄自立足鼓励优秀学生考虑,认为丁善德本学年未拿到25个学分,责任并不在他本人,其优秀程度已达获奖学金的标准,应予表彰。经黄自向教务会议提出并进行讨论后,1934年9月7日由萧友梅签署国立音专第147号布告,并予张贴。布告提到“本科生丁善德成绩优良,连得甲奖五年,经教务会议决议,23年度(即1934年度——笔者)仍给予甲奖,以示鼓励”(见图3)。 图3 国立音专第147号布告

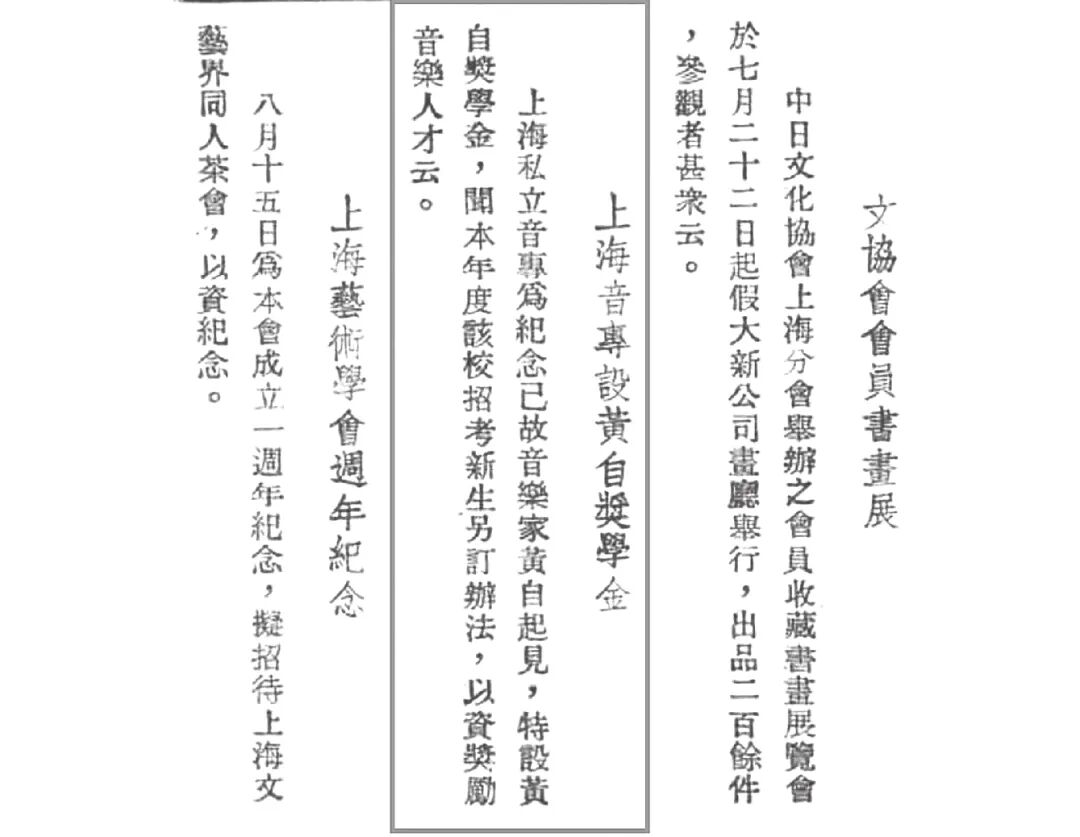

黄自因谦和平易的待人之道,赢得了同侪的广泛尊敬和爱戴,学生对他抱有深厚情感,也乐于与之亲近。每至周日,众多学生纷纷前往黄自居所拜访。黄自总是热情挽留学生在家吃饭,并经常特地准备佳肴,邀请外地学生至家中共享,以营造轻松愉快的氛围,师生间往往在交流中探讨学术与音乐相关问题。缘于师生间相处如同朋友般,同学们私下送给黄自“Legato”(音乐术语,指音乐旋律要演奏/演唱得连奏、连贯)的昵称,可见黄自对学生发自肺腑的关爱,也换来学生对他的深厚信任。音乐学家及音乐翻译家廖辅叔在《千古文章未尽才——我所认识的黄自》一文中提及,“革命音乐家张曙被捕之后,家里需要用钱,最后连他的大提琴都要卖掉了。哪里去找买主呢?他的夫人想来想去,还是去找黄先生帮忙,由黄先生找到肯出合适价钱的买主。” “借得大江千斛水,研为翰墨颂师恩”[14]。黄自对学生倾注大量爱的教育,也对其学生产生深远影响。丁善德、陈又新、劳景贤等学生,为缅怀黄自先生,在其逝世后于上海私立音专特设“黄自奖学金”[15](见图4),以继承和发扬黄自先生的仁爱精神。钱仁康教授在接受采访时被问及为何对待学生的态度始终亲和,他说自己的这种行为来自恩师黄自先生的影响。作曲家张定和一生对黄自最是感激敬重,他临终前嘱咐女儿:要她带上他的骨灰专程到上海音乐学院黄自铜像前,向老师鞠躬致谢,作最后的告别……

图4 上海私立音专设黄自奖学金

三、启智润心、勤学笃行的智慧与能力 “启智润心、因材施教的育人智慧”与古代修身传统中孔子提倡的启发式教育精神一脉相承,其强调的“不愤不启,不悱不发”[16],凝聚了中华优秀传统文化中的教育智慧。“勤学笃行、求是创新的躬耕态度”则强调了教育家修学育人、潜心教坛应秉持的理念和态度,牢记“学不可以已”的古训,保有终身学习的热情与好奇,方能从容应对时代之变,不断开拓进取,做到“问渠那得清如许,为有源头活水来”。这两方面凸显了教育家应具备的育人能力和职业素养应达到的标准。 在教学中,黄自秉承“教学相长”理念,尊重学生的主体意愿,并加以循循善诱,他常用“这也许不是最好的方法”或“你这样固然也可以,但我喜欢那样”之类较委婉温和的口吻与学生一同探讨,而非单向强加标准答案,强迫所有学生只能有一种思维模式。在学生眼里,“他远不是一个夸夸其谈锋芒毕露的人物,而是一位勤奋好学虚怀若谷的谦谦君子”。在国立音专任教期间,面对专业教师紧缺的挑战,黄自先生独立承担了包括和声学、高级和声、和声解剖和曲体解剖(即曲式分析)、键盘和声、单对位法、复对位法、赋格作曲法、曲体学、配器法及实习、严格作曲及自由作曲等11门作曲专业课程的讲义编写、课堂教学及作业批改。尽管面临高强度和繁重的教学及行政任务,黄自先生对所授课程的教学质量从未有所懈怠。每次课前他都要“花上十几小时来查参考书”,并“总是以简练的语言表达全面而透彻的内容”,因为在他看来,教师仅仅“自己懂了没有用,只有充分准备以后,上课时才能吸引学生的注意,让他们真正吸收进去”,对于学生“每一个难于理解的问题,一定要多方解答至于(学生)大悟而后止”。所以,许多学生反映黄自先生的讲课非常有趣,“确实从他那里学到许多真正有用的东西”,这份“有趣”的背后,是黄自所坚持的“你们努力,我比你们更努力”[17]。 一方面,黄自的音乐教育理念体现了全面性和启发民智的特点。作为当时教育主管部门聘任的音乐教育委员会委员、中小学音乐教材编订委员会委员,黄自深知教材质量对于衡量教育水平的重要性,也深谙“要养成欣赏音乐的能力,不是一朝一夕可以办得到的。须要经日积月累的训练,方能逐渐将它培养起来”[18]。因此,他一方面接受商务印书馆委托,与张玉珍、应尚能、韦瀚章等,依据1932年12月颁布的《初级中学音乐课程标准》,共同编撰《复兴初级中学音乐教科书》(见图5),以此扩大对中小学音乐教育的影响。他所撰写的72篇音乐教案,内容涵盖音乐演出形式、中西音乐史、时期风格特征、代表性音乐家与作品,以及作曲技术理论等,全面覆盖了乐理、欣赏、基本练习等音乐学习的各个方面,并注重知识内在逻辑的连贯性。博观而约取、厚积才能薄发,这从侧面折射出在教材编写之前,他对当时中国音乐教育的现状、政策和课程标准做了大量功课,有着深刻的了解。 图5 《复兴初级中学教科书・音乐》封面

另一方面,黄自也特别重视除学校教材外的其他音乐出版物、音乐广播、音乐会等大众传媒手段在音乐普及和教育中的重要育人作用。他期望音乐能够走进千家万户,通过潜移默化的方式影响和改变国民心智。1934年应上海教育主管部门邀请,为“向社会大众传递高尚优美的音乐”,黄自负责组织国立音专师生每周末为中西药房广播电台播出音乐节目,同步在《新夜报》[19]特开《音乐专刊》专栏(见图6),组织音专师生撰稿,预告并介绍每周播出的音乐作品以及其他有关音乐的普及文章,旨在提升上海及其外埠音乐爱好者的审美水平,进而实现“移风易俗”。[20] 图6 《新夜报・音乐专刊》第一期

习近平总书记强调“人无精神则不立,国无精神则不强”。作为中国近现代音乐史上杰出的音乐教育家、中国音乐作曲学科的奠基人,黄自为中国音乐教育发展殚精竭虑、鞠躬尽瘁的一生,生动诠释了教育家精神的“中国特有”,深刻彰显了百年音乐教育的“中国特色”。 “饮其流者怀其源,学其成时念吾师。”[21]新时代新征程中,我们要学习黄自先生的“历史责任感和传承文化的大任意识”[22],大力弘扬教育家精神,“努力做精于‘传道授业解惑’的‘经师’和‘人师’的统一者,”[23]为培育担当民族复兴大任的时代新人、建设“中国特色,世界一流”高等音乐学府贡献应有的力量。

|