|

阅读此文前,让我们先做一个生活小实验。在黄昏时刻,仰望天空,试着观察一下天空渐渐变黑的景象;在黎明时分,眺望天空,试着记录一下天空逐渐明亮的过程。大家可以把自己观察后的感受在留言区分享出来。

- 青少年的成长和发展是悄无声息的,就像从白天到黑夜。

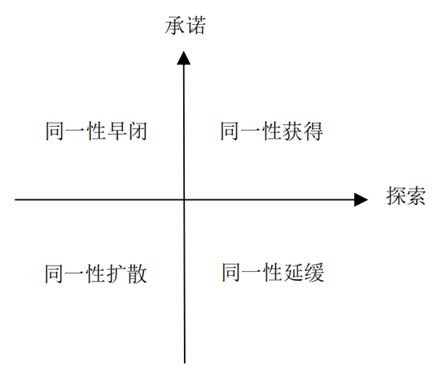

我们在白天和黑夜之间穿梭,但是有多少人真的关注过日夜更迭?我们在使用身体和精神奔波忙碌,但是有多少人真的关注过自我的状态?我们置身其中,也困于其中。如果出行的人不关注天色变化,继续赶路,很容易在黑夜中迷路。如果成长中的青少年不清楚自身的特点、目标和状态,很容易迷失方向,产生诸多心理问题。这也是青春期发展的一项关键任务——同一性的形成。同一性是指随着时间的推移和空间的转变,个体对于自我的各个方面形成稳定、连续的觉知,包括“我是谁”、“未来我想成为谁”、“我如何适应社会”等问题。 白天不会瞬间变成黑夜,人也需要时间实现自我同一性。健康同一性的形成往往需要两个要素:探索和承诺。首先,个体要通过积极地探索逐渐发现自己的优劣势,了解自己的状态和需求,知道自己归属于哪些群体,形成初步的同一性轮廓。然后,不断重塑和巩固自己的同一性,直到形成稳定的承诺,并愿意为之付诸行动。而对于青少年来说,其身体逐渐发育成熟,各项功能也逐渐完善,这就更需要心理同一性的发展与之匹配。如果没有完成探索,也没有形成稳定承诺,个体很难自主决定生活的方向和目标,就会陷入同一性混乱。

Marcia的同一性状态模型 受混乱的同一性的影响,在青少年成长发展的同时,许多心理问题也悄然而生,非自杀性自我伤害(NSSI)就是其中之一。青少年时期是建立良好人际关系、探索兴趣、发展技能的重要人生阶段,而来自心理、认知、情感和环境等因素的多重挑战也让这一阶段成为自伤的高发期。近年来,青少年自伤的发生率不断升高,已经成为全球的公共卫生问题,严重威胁青少年的身心健康和未来发展。

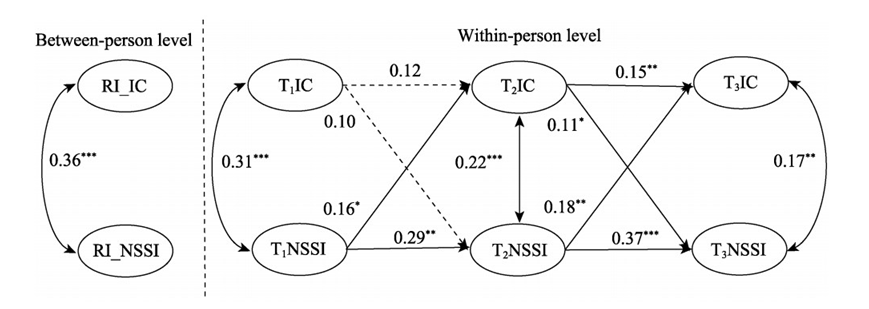

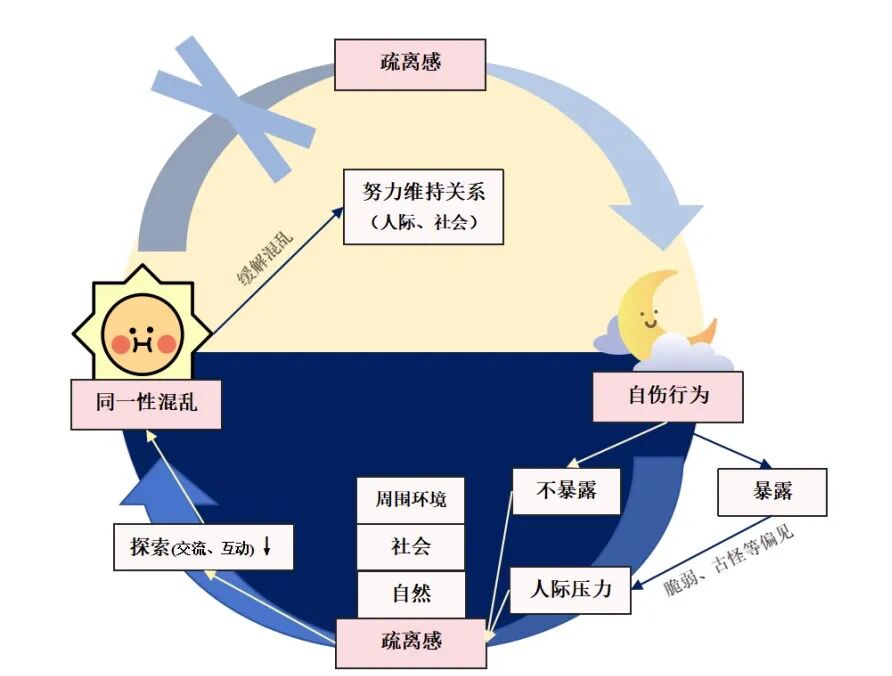

日夜更替,循环往复,是结束也是开始。如果没有正确的引导,同一性混乱与青少年自伤也会形成这样的循环作用关系,而且是恶性循环。本研究对1258名中学生进行了为期一年的三波段调查,采用随机截距交叉滞后模型(RI-CLPM)考察了青少年同一性混乱和自伤行为的动态双向作用模式。分离个体间效应后,发现在个体内水平上青少年的同一性混乱和自伤行为之间存在双向影响关系。

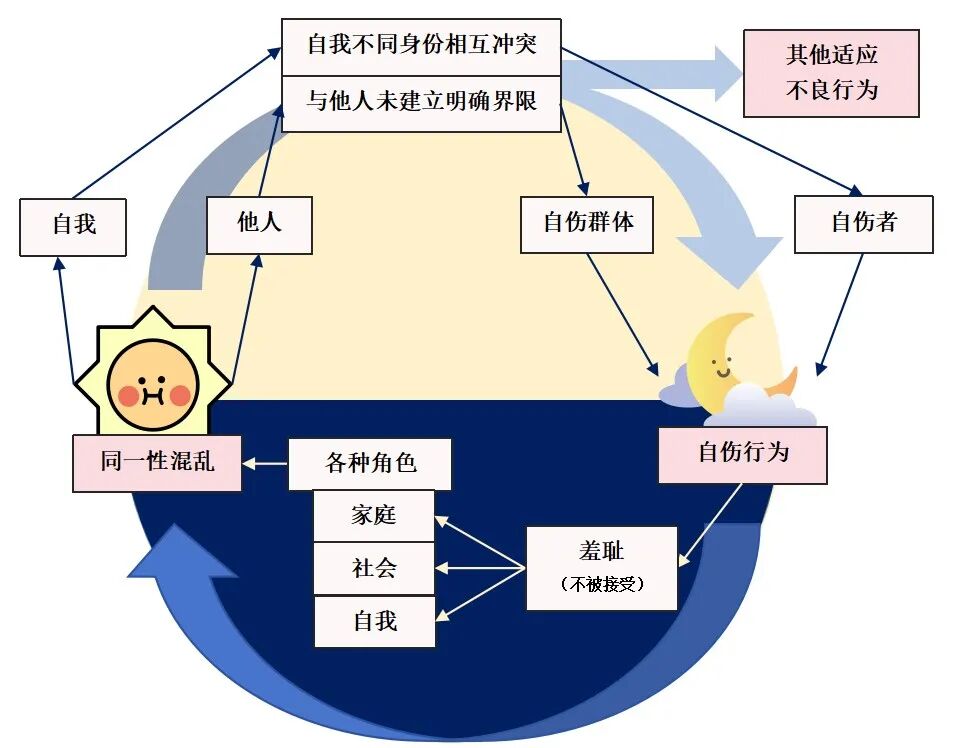

青少年同一性混乱与自伤行为之间的随机截距交叉滞后模型 白天会懂夜的黑,黑夜也懂昼的美。同一性混乱和自伤行为相互影响的机制就像白天和黑夜一样关系紧密,循环往复。 首先,同一性混乱是青少年自伤的风险因素。同一性混乱的青少年,自我与他人之间没有明确的界限,在日常生活中不同的身份经常会相互冲突。为了抵消这种自我丧失的混乱感,青少年很容易进行自伤。一方面,青少年把自己当作“自伤者”以明确自己的身份,减少困惑。自伤的青少年会把自己的感受和行为向“自伤者”的角色靠拢,比如:经常体验到痛苦、对事物比较敏感。虽然这是具有伤害性的,但是可以让他们在混乱中获得暂时稳定、清晰的身份。另一方面,青少年会把自己纳入“自伤”群体中,以获得归属感,与其他群体建立界限。

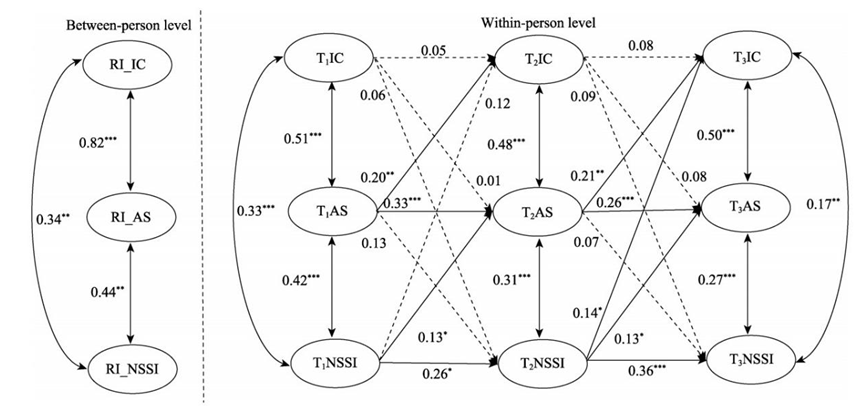

但是,自伤带来的“益处”是暂时的,长此以往,它会反过来加重混乱感。因为自伤是一种不被社会接纳的污名化行为,自伤的青少年常常感到羞耻。在家庭方面,“身体发肤,受之父母”,这是中国儒家文化提倡的最基本的孝道。没有珍视身体的完整性并尊重自己的生命,而去伤害身体,这会让人觉得没有扮演好“子女”的角色。在社会方面,自伤带来的羞耻感会使青少年在社交场合中附和他人的观点,不敢表达自己的思想。久而久之,也会失去自我的角色。因此,自伤会导致生活中各种角色身份的混乱,加重青少年的同一性混乱。 值得注意的是,研究结果显示,T1时的同一性混乱无法预测T2时的自伤行为。这表明,在青春期早期至中期,个体参与自伤后同一性混乱加剧的风险要高于同一性混乱增加后出现自伤行为的风险。当同一性混乱产生时,青少年可能会采用自伤以外的其他适应不良的问题行为(例如,饮食障碍、攻击行为、强迫性购买等)来应对内心的空虚。 RI-CLPM的结果还表明:个体内水平上,疏离感在自伤行为对青少年同一性混乱的影响中起到中介作用。

青少年同一性混乱、疏离感与自伤行为之间的随机截距交叉滞后模型 自伤的主要功能是缓解情绪和寻求关注。有些青少年会选择暴露自己的伤口,展示自己的痛苦。但是人们往往认为伤害自己的身体是一种古怪的行为,是脆弱的体现,这会让自伤青少年被当作“异类”,受到更多的歧视与偏见,从而导致人际压力的增加,渐渐被他人、社会疏离。也有一部分青少年由于害怕被人发现而选择遮掩自己的伤口。但随着时间的推移,这部分青少年因为无法与他人分享自己的痛苦感受而感到孤独。对于自伤的青少年来说,无论是否暴露自伤的行为,都会导致其与同伴和社会的疏远。而青少年需要在与他人的交流和互动中不断探索并承诺,其同一性才能得到良好的发展。体验到疏离感的青少年,由于在这一社会化过程中缺少观察、学习和探索的机会,更容易产生同一性混乱。 似乎,同一性混乱并不会让青少年产生对周围环境的疏离感。因为在集体文化的背景下,中国青少年发展的最终目标是“关系自我”而非“自主自我”。因此,如果青少年在陷入同一性混乱时,与亲人或同伴逐渐疏远,就与达成“关系自我”的目的背道而驰了。中国青少年的同一性混乱并不容易导致人际关系问题,更有可能让他们努力维持人际社会的和谐,在与周围他人的正常互动中缓解混乱感。但是这种效果可能是暂时的,青少年角色混乱的根本问题并没有得到解决。

了解同一性混乱和自伤行为的发生机制有助于我们进行预防和干预。 —鼓励探索— 举办与个人发展有关的活动或课程,使青少年有充足的时间和机会进行自我探索。 —PPIs— 尝试使用积极的心理干预(PPIs),增强社会支持,提升社交技能。 —ICT— 强化情境治疗(ICT,一种短期的家庭合作式的疗法)可以有效减少青少年的自伤频率,降低压力水平,解决内化症状、情绪调节困难和学校适应等问题。 青少年心理健康问题的预防与干预工作不是一蹴而就的,就像从白天到黑夜一样,需要研究者、管理者们静下心来,耐心等待,细致观察,才能发现“转变的关键瞬间”。

顾红磊, 余伟明, 成宇芳. (2025). 同一性混乱和青少年自伤的循环作用关系: 疏离感的纵向中介效应. 心理学报, 57(2), 247–259. 来源:心理学报公众号 |