|

2015年保罗高更的《你何时出嫁》以3亿美元价格成交,成为目前为止世界绘画拍卖史成交价格第二高的作品,仅次与2017年成交达芬奇的一副油画作品,可见高更在西方绘画历史上的地位。他对西方现代主义绘画有着深远的影响,下面我就和大家分享一下法国画家保罗高更。

1893年的夏天,法属塔希提岛上风光旖旎,正是一年中最好的时节。然而保罗·高更衣衫褴褛、面容憔悴,已无心欣赏眼前这片美景。踌躇良久,他终于心一横,狠心抛弃了他那位尚有身孕的小情人特弗拉,重新踏上了回归巴黎的漫漫长路。

保罗·高更,《月亮和地球》,1892布面油画114×62cm现藏于纽约现代艺术博物馆

保罗·高更,《月亮和地球》,1892布面油画114×62cm现藏于纽约现代艺术博物馆

保罗·高更这一年四十五岁。掐指算来,从他着了魔一样放弃某银行股票经纪人的身份、正式成为职业画家以来,已经整整十年了。十年来,他从生活优裕的中产阶级银行职员,变成了贫病交加、潦倒忧郁的流浪画家。最初的艺术之路毫无章法,他只得全盘学习、模仿印象派技法,如今,高更已经逐渐摆脱了印象主义的绘画风格,而摸索出自己的“综合主义”绘画风格。这是前所未有属于高更自己的独创,这让他对自己充满信心。

保罗·高更,《神之日》,1894布面油画,现藏于芝加哥艺术学院

保罗·高更,《神之日》,1894布面油画,现藏于芝加哥艺术学院

此时的高更,已经在岛上整整过了两年原始土著般的生活。从巴黎带来的钱早已花光,他穷困潦倒,全无刚刚到达岛上时的风光。然而高更也并非一无所有——他随身携带的,除了几十幅在岛上精心创作的让自己心满意足的画作,还有一颗准备彻底征服巴黎画坛、一举成名的勃勃雄心。

保罗·高更,《Arearea》,1892,布面油画75×94cm现藏于巴黎奥赛博物馆

保罗·高更,《Arearea》,1892,布面油画75×94cm现藏于巴黎奥赛博物馆

秘鲁之行,播下渴望远方的种子

对欧洲人来说,1848年注定是个不平静的年份。一场大的社会变革几乎席卷了整个欧洲,君主制保守派、资产阶级改良派、民族主义者、工人阶级之间一片混战的局面。作为这场风暴中心的法国首都巴黎,街头巷尾也搭建起了一个个军事堡垒。6月,一场工人阶级和资产阶级临时政府间的激战,让这座以文化和艺术著称的城市血流成河。

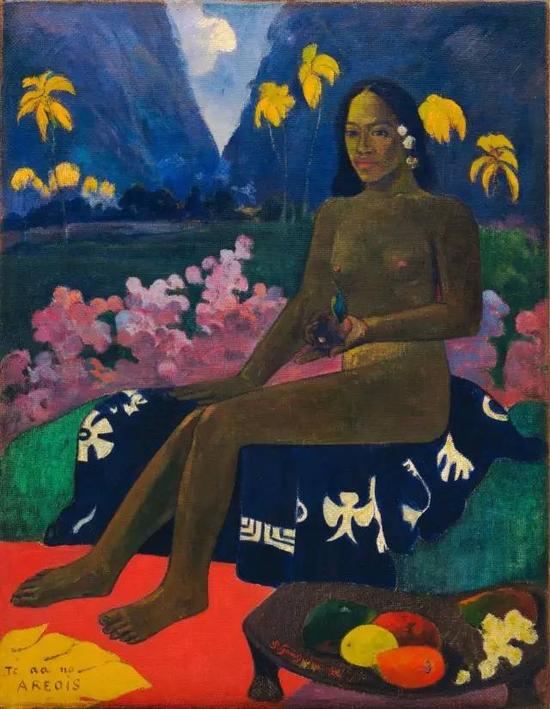

保罗·高更,《Areoi的种子 》,1892布面油画97×72cm现藏于纽约现代艺术博物馆

保罗·高更,《Areoi的种子 》,1892布面油画97×72cm现藏于纽约现代艺术博物馆

也正是这一年的6月,与塞尚、梵高合称“后印象派三杰”的保罗·高更,在一片炮火声中诞生了。仿佛冥冥之中与大街上呼吁改革的枪炮声相呼应,这个诞生在炮火中的婴儿,多年后成为了巴黎绘画艺术革新的倡导者和践行者。

保罗·高更,《海滨的三个女人》,1899布面油画72 x 94 cm,现藏于艾尔米塔什博物馆

保罗·高更,《海滨的三个女人》,1899布面油画72 x 94 cm,现藏于艾尔米塔什博物馆

保罗·高更的父亲是一位倡导共和制的激进记者。1851年,高更刚刚三岁,法国“反君主制”的军事政变失败,临时共和国政府垮台,拿破仑上台。高更的父亲凭着一名新闻人的敏锐嗅觉,很快就感觉到了眼前的威胁。他决定带领一家人去秘鲁的首都利马,想去投靠妻子阿琳在当地的家族。高更的母亲阿琳有着印加与西班牙的混血血统,祖上曾经做过秘鲁的殖民总督,在当地是赫赫有名的望族。然而不幸的是,在漫长的航路上,穿越麦哲伦海峡的时候,高更的父亲心脏病发作,还没有等到达秘鲁就去世了。三岁的小高更便跟着母亲和姐姐继续穿越茫茫海域前往目的地。他在那里一直生活到了七岁。

保罗·高更,《梵高在画向日葵》,1888年布面油画91 x 73 cm现藏于梵高美术馆

保罗·高更,《梵高在画向日葵》,1888年布面油画91 x 73 cm现藏于梵高美术馆

不同于湿润多雨的巴黎,利马的气候温和而干燥,这里被称为太阳神子民之地,空气中充盈着阳光与海洋的味道。高更一家人在这里生活得很幸福,印加传统风情和热带原始气息对小小的高更来说具有无尽的吸引力,利马像是一个美丽的童话世界。

保罗·高更,《We Shall Not Go to Market Today》,1892布面油画现藏于巴塞尔艺术博物馆

保罗·高更,《We Shall Not Go to Market Today》,1892布面油画现藏于巴塞尔艺术博物馆

不论是高更本人跟朋友的书信来往中,还是后来人们撰写的传记、评论里都有过很多记述,秘鲁这一段时间的经历,显然对高更后来的艺术生涯有着异乎寻常的重要影响。七岁的时候,高更跟着母亲和姐姐一起重返法国中部城市奥尔良。但毫无疑问的是,这些充满了异国情调的经历,在高更的心里种下了渴望远方和流浪的种子。

抛弃中产生活,在绿树与庄稼之间流连忘返

查理斯·斯特里克兰德是英国著名小说《月亮与六便士》的主人公,他极度自私而且冷血,性格乖张、特立独行,原本是一位循规蹈矩的证券经纪人,家庭收入稳定,妻子漂亮、孩子可爱,一家人其乐融融。然而有一天,斯特里克兰德忽然听从内心深处艺术的呼唤,舍妻弃子,头也不回地离开了家,开始了他放浪形骸的流浪艺术家生活。

保罗·高更,《逃离》,1902布面油画72.5 × 92.5 cm现藏于布拉格国家美术馆

保罗·高更,《逃离》,1902布面油画72.5 × 92.5 cm现藏于布拉格国家美术馆

高更就是斯特里克兰德在现实生活中的原型。作家毛姆在书中描述了他离开常规的生活道路,去蛮荒之地塔西提岛追求艺术的经历,符合了多数人对于浪漫的想象,小说一出版就取得了巨大成功。此时高更刚刚去世几年,他的艺术已经取得了巴黎乃至整个世界艺术圈的高度认可。高更从冷酷的野蛮人成为为了理想而献身的天才艺术家,人们对他当年大胆的举动交口称赞。

和斯特里克兰德一样,高更原本也有个幸福的家。他的妻子是丹麦人,美丽、善良,为她生了五个孩子。高更有着与生俱来的经商头脑,很会赚钱,他们的生活富足而惬意。生活中唯一与艺术相关的就是,高更的一位同事兼好友埃米尔·舒芬尼克尔很喜欢艺术,闲暇时喜欢画素描和油画,他的家里收藏了一些名家画作。高更也很感兴趣,经常去他家串门,一起欣赏画作。

保罗·高更,《有孔雀的风景》,1892布面油画115×86cm现藏于普希金国家美术博物馆

保罗·高更,《有孔雀的风景》,1892布面油画115×86cm现藏于普希金国家美术博物馆

渐渐地,高更自己也开始用余钱买一些作品,他的藏品里有大名鼎鼎的毕沙罗、马奈、雷诺阿、西斯莱和塞尚等印象派画家的作品。同时,他也开始尝试买材料学习绘画,除了应付银行的工作之外,高更着了魔似的把业余时间都用在了画画上,他成了名副其实的“星期天画家。”这段业余创作的时间,他学习了印象派的创作手法,画了不少印象派风格的肖像和风景画。

保罗·高更,《Vaugirard的房子》,1880布面油画81.5 × 116 cm现藏于以色列博物馆

保罗·高更,《Vaugirard的房子》,1880布面油画81.5 × 116 cm现藏于以色列博物馆

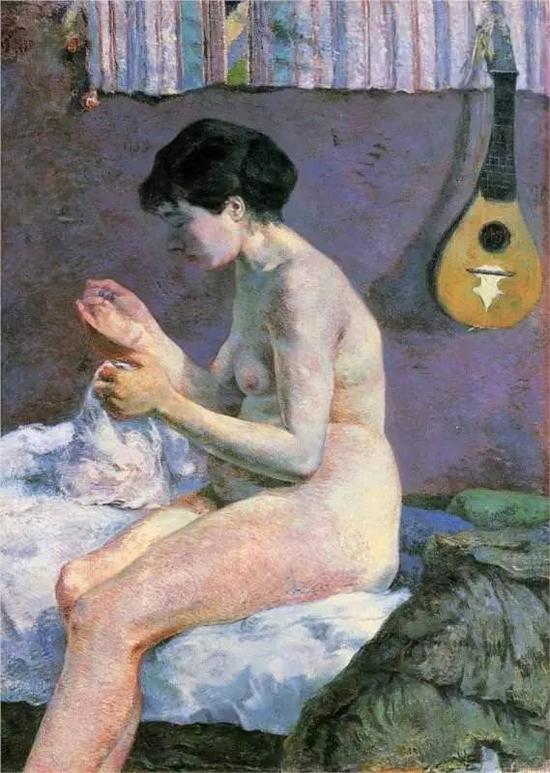

1876年,高更悄悄将他创作的一件作品送到了巴黎后印象派沙龙上展出,遗憾的是,展览上没有人注意到高更的这件作品,在人们看来,那只不过是一位业余画家无聊的习作罢了。这一年,他28岁,刚刚开始创作没多久。然而高更并不死心,第二年,他又送了七件油画过去,依然没有人关注。直到1881年,高更参加印象派的第六次画展时,他创作的油画《做针线活的裸女》,终于引起了作家于斯曼斯的注意。

保罗·高更,《做针线活的裸女》,1880

保罗·高更,《做针线活的裸女》,1880

高更在这幅画中描绘的是自己家里的女仆坐在那里做针线活的样子。它的构图非常简洁,在于斯曼斯看来,这幅画作“比展出的任何作品都更为有力地表现了生活”。这幅作品得到的肯定大大鼓励了高更,自己的艺术天赋和努力终于得到了认可,这也让高更想想便觉得无比兴奋,艺术创作对于他来说,已经逐渐成为灵魂中不可或缺的东西了。

保罗·高更,《Rue Carcel的内部》,1881布面油画130 × 162 cm现藏于挪威国家美术馆

保罗·高更,《Rue Carcel的内部》,1881布面油画130 × 162 cm现藏于挪威国家美术馆

高更感受到了来自心灵深处最原始的召唤。两年后,他放弃银行稳定的工作以及不菲的收入,决心全心全意投入艺术创作。与生俱来的绘画天赋,使得高更在成为全职画家后的几年时间里便得到了一定的认可。这段时间,他曾多次到法国西部的布列塔尼半岛创作,岛上蓝得透明的天和海,葱郁得让人忘记呼吸的树木和庄稼,让高更流连忘返。

保罗·高更,《In Olden Times》,1892布面油画91 × 69 cm现藏于提森-博内米萨博物馆

保罗·高更,《In Olden Times》,1892布面油画91 × 69 cm现藏于提森-博内米萨博物馆

塔希提,塔希提,梦中的塔西提

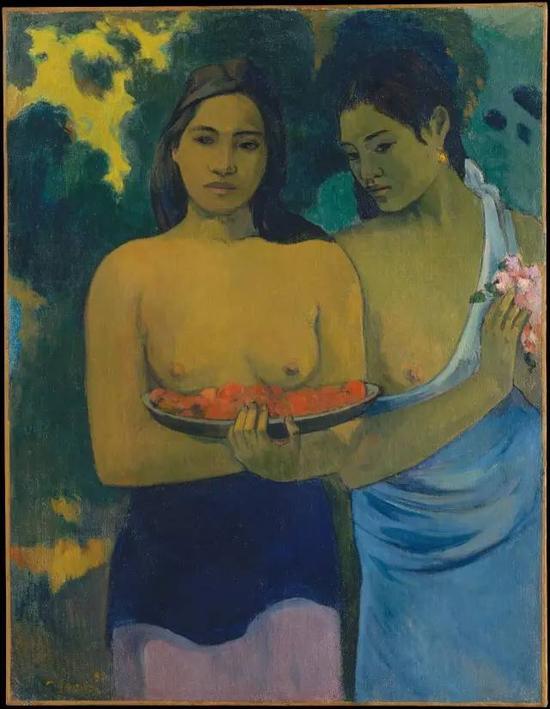

但此时的高更仍不满足,还在寻找心中真正的伊甸园。他恍然记得了当年出海时的情景:那些毫无人工痕迹、充满阳光的热带海岛以及海岛上悠闲生活的土著居民,那些原始的赤身女子,她们金黄色的皮肤与大自然的绿树蓝天相映非常的美丽和谐。塔希提女人娇憨的姿态、悠然的神情,如大地般朴实而厚重的身体,透漏出一种健康而粗野的美丽。没错,那些未被开发的、热带大自然的原始美和纯朴的土著人民的生活才是他真正追寻的。

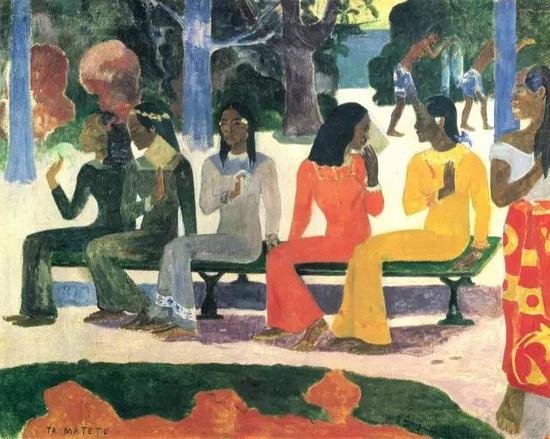

保罗·高更,《两个塔希提女人》,1899布面油画94×72.4cm现藏于大都会博物馆

保罗·高更,《两个塔希提女人》,1899布面油画94×72.4cm现藏于大都会博物馆

1891年,高更抛下自己的妻子梅特和五个儿子只身来到南太平洋的小岛塔希提。在一所茅舍定居下来,置身于太平洋的纯朴居民之中,参加他们的仪式和游戏,努力摧毁自己身上所剩下的文明。他在给妻子的信中写到:“一股稳定祥和的力量已逐渐侵入我的身体,欧洲的紧张生活早已远去,明天、后天乃至未来的永远,这都会是永恒不变的存在!”

高更着迷于半裸土著人金黄色的身体以及风格化的服饰。13岁的土著妻子特弗拉是高更的夏娃,他从妻子的同胞中得知很多当地的神话故事和宗教习俗。这些都在他的作品中得到反映,他把虚构和象征的造型放入画面里,用平涂的单纯色彩加以渲染,加强了绘画的神秘性和奇艺性因素。他在这远离现代文明的部落找到了滋润心灵的甘泉,创作了大量令后世称道的作品。

保罗·高更,《三个塔希提人》1899,布面油画73×94cm现藏于英格兰国立美术馆

保罗·高更,《三个塔希提人》1899,布面油画73×94cm现藏于英格兰国立美术馆

在这些作品中,高更一反当时稳据艺术潮流中心的印象派风格,开始使用象征主义手法。他在作品中揉入日本浮世绘的平涂方式,大胆地使用色彩鲜艳的装饰性色块。他认为画画既不应追求形似,也不应如印象派艺术家一样追求光和色块,而是要描绘和反映画家内心的世界。高更的这一努力,无疑是人类艺术进程中的一场大革命——而这一切,都得益于他将自己长期放逐塔西提岛上,得以体验岛上生活的原始与纯朴。

|